Perang Dunia I (disingkat PDI atau PD1; juga dinamakan Perang Dunia Pertama, Perang Besar, Perang Negara-Negara, dan Perang untuk Mengakhiri Semua Perang) adalah sebuah konflik dunia yang berlangsung dari 1914 hingga 1918. [2] Lebih dari 40 juta orang tewas, termasuk sekitar 20 juta kematian militer dan sipil.

Perang ini dimulai setelah Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria (sekarang Austria) dibunuh anggota kelompok teroris Serbia, Gavrilo Princip di Sarajevo. Tidak pernah terjadi sebelumnya konflik sebesar ini, baik dari jumlah tentara yang dikerahkan dan dilibatkan, maupun jumlah korbannya. Senjata kimia digunakan untuk pertama kalinya, pemboman massal warga sipil dari udara dilakukan, dan banyak dari pembunuhan massal berskala besar pertama abad ini berlangsung saat perang ini. Empat dinasti, Habsburg, Romanov, Ottoman dan Hohenzollern, yang mempunyai akar kekuasaan hingga zaman Perang Salib, seluruhnya jatuh setelah perang.

Perang Dunia I menjadi saat pecahnya orde dunia lama, menandai berakhirnya monarki absolutisme di Eropa. Ia juga menjadi pemicu Revolusi Rusia, yang akan menginspirasi revolusi lainnya di negara lainnya seperti Tiongkok dan Kuba, dan akan menjadi basis bagi Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kekalahan Jerman dalam perang ini dan kegagalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menggantung yang telah menjadi sebab terjadinya Perang Dunia I akan menjadi dasar kebangkitan Nazi, dan dengan itu pecahnya Perang Dunia II pada 1939. Ia juga menjadi dasar bagi peperangan bentuk baru yang sangat bergantung kepada teknologi, dan akan melibatkan non-militer dalam perang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perang Dunia menjadi terkenal dengan peperangan parit perlindungannya, di mana sejumlah besar tentara dibatasi geraknya di parit-parit perlindungan dan hanya bisa bergerak sedikit karena pertahanan yang ketat. Ini terjadi khususnya terhadap Front Barat. Lebih dari 9 juta jiwa meninggal di medan perang, dan hampir sebanyak itu juga jumlah warga sipil yang meninggal akibat kekurangan makanan, kelaparan, pembunuhan massal, dan terlibat secara tak sengaja dalam suatu pertempuran.

Front Timur

Front Timur adalah Front dimana Jerman berhadapan dengan Russia. Pada awalnya Jerman dapat mengalahkan Russia, meskipun Russia melancarkan Mobilisasi yang menyebabkan ekonomi Russia terbengkalai dan nantinya mencetus Revolusi Russia. Tapi karena musim dingin di Russia, dan tentara Jerman tidak dilengkapi pakaian musim dingin, akhirnya Russia menang

Korban

Sekutu: 5.497.600

• Belgia: 13.700

• Kekaisaran Britania: 908.000

o Australia: 60.000

o Kanada: 55.000

o India: 25.000

o Selandia Baru: 16.000

o Afrika Selatan: 7.000

o Inggris: 715.000

• Perancis: 1.354.000

• Yunani: 5.000

• Italia: 650.000

• Jepang: 300

• Rumania: 336.000

• Rusia: 1.700.000

• Serbia: 450.000

• Amerika Serikat: 50.600

Kekuatan As/Poros: 3.382.500

• Austria-Hungaria: 1.200.000

• Bulgaria: 87.500

• Jerman: 1.770.000

• Kerajaan Ottoman: 325.000

Warga sipil: 6.493.000

• Austria: 300.000

• Belgia: 30.000

• Inggris: 31.000

• Bulgaria: 275.000

• Perancis: 40.000

• Jerman: 760.000

• Yunani: 132.000

• Rumania: 275.000

• Rusia: 3.000.000

• Serbia: 655.000

• Kerajaan Ottoman: 1.005.000

Rujukan

1. Evans, David. Teach yourself, the First World War, Hodder Arnold, 2004.p.188

2. The First World War. Channel4.

3. Military Casualties of World War One.

4. The Treaty of Versailles and its Consequences.

5. Bade 2003, p. 167

Home » Archive for Maret 2010

Edisi ke II sejarah perang padri

Tuanku Imam Bonjol

Tuanku Imam Bonjol muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku nan Renceh sebagai Imam di Bonjol. Dan kemudian juga ditunjuk sebagai Panglima Perang Padri setelah Tuanku nan Renceh meninggal dunia.

Genjatan Senjata

Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul Kaum Adat. Sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah (termasuk daerah Kab. Tanah Datar sekarang) yang mewujudkan konsensus Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (Adat berdasarkan Agama, Agama berdasarkan Kitabullah (Al-Qur'an)).

Peperangan Jilid Kedua

Setelah pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, Belanda kembali mencoba untuk menundukan Kaum Padri, dan itu dimulai dengan melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang negeri Pandai Sikek. Dan kemudian membangun benteng di Bukittinggi yang dikenal dengan nama Fort de Kock.

Diawal bulan Agustus 1831, Lintau berhasil ditaklukkan sehingga dengan demikian Luhak Tanah Data dan Luhak Limo Puluah berhasil ditaklukkan.

Kaum Padri terus melakukan konsolidasi dan berkubu Kamang, namun seluruh kekuatan Kaum Padri di Luhak Agam diakhirnya pun terpaksa mundur ke Bonjol setelah jatuhnya Kamang di akhir tahun 1832.

Perlawanan Bersama

Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum Adat dan kaum Padri melawan Belanda, kedua pihak telah bahu-membahu melawan Belanda, Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Diujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Menyadari hal itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi Kaum Padri saja, tetapi secarah keseluruhan masyarakat Minangkabau. Maka Belanda pada tahun 1833, mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri ini, mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan, penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu adat mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Dan karena usaha Kompeni untuk menjaga keamanan, mencegah terjadinya "perang antar-nagari", membuat jalan-jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya, maka penduduk diwajibkan menanam kopi dan menjualnya ke Belanda.

Ketika Kolonel Elout melakukan berbagai serangan terhadap Kaum Padri tahun 1831-1832, dia memperoleh tambahan kekuatan dari pasukan Sentot Ali Basya salah seorang panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang telah membelot, masuk dinas Pemerintah Belanda setelah usai perang di Jawa.

Namun Elout berpendapat kehadirannya justru menimbulkan masalah di Sumatera, dengan dokumen-dokumen resmi yang membuktikan kesalahan Sentot Ali Basya yang telah melakukan persekongkolan dengan kaum Padri. Sehingga kemudian Elout mengirim Sentot dan legiunnya kembali ke Jawa. Di Jawa Sentot tidak berhasil menghilangkan kecurigaan Belanda terhadap dirinya. Dan akhirnya Belanda juga tidak ingin dia tetap berada di Jawa dan mengirimnya kembali ke Sumatera. Namun dalam perjalanan ke sana, Sentot diturunkan dan ditahan di Bengkulu dimana dia ditinggal sampai mati sebagai orang buangan. Sedangkan pasukannya dibubarkan dan anggota-anggotanya berdinas dalam tentara Belanda.

Demikian juga dengan Yang Dipertuan Alam Minangkabau Sultan Alam Bagagarsyah, raja terakhir Kerajaan Pagaruyung, juga ditangkap oleh pasukan Kolonel Elout di Batusangkar atas tuduhan pengkhianatan pada tanggal 2 Mei 1833. Selanjutnya Sultan dibuang ke Batavia (Jakarta sekarang), dan akhirnya dimakamkan di pekuburan Mangga Dua.

Timbulnya perlawanan serentak dari seluruh rakyat Minangkabau, sebagai realisasi ikrar bersama, memaksa Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pergi ke Padang pada tanggal 23 Agustus 1833, untuk melihat dari dekat tentang jalannya operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Sesampainya di Padang, ia melakukan perundingan dengan Jenderal Riesz dan Kolonel Elout untuk segera menaklukkan benteng Bonjol, yang dijadikan pusat meriam besar pasukan Padri, Riesz dan Elout menerangkan bahwa belum datang saatnya yang baik untuk mengadakan serangan umum terhadap benteng Bonjol, karena kesetiaan penduduk Agam masih disangsikan, dan mereka sangat mungkin kelak menyerang pasukan Belanda dari belakang. Tetapi Jenderal Van den Bosch bersikeras untuk segera menaklukkan benteng Bonjol, dan paling lambat tanggal 10 September 1833 Bonjol harus jatuh. Kedua opsir tersebut meminta tangguh enam hari lagi, sehingga jatuhnya Bonjol diharapkan pada tanggal 16 September 1833.

Taktik serangan gerilya yang diterapkan kaum Padri, berhasil memperlambat gerak laju serangan Belanda ke benteng Bonjol, bahkan juga hampir semua perlengkapan perang pasukan Belanda seperti meriam dan perbekalan semuanya dapat dirampas. Pasukan Belanda hanya dapat membawa senjata dan pakaian yang melekat di tangan dan badannya. Sehingga akhirnya pada tanggal 21 September 1833, Van den Bosch membuat laporan bahwa penyerangan ke Bonjol gagal dan sedang diusahakan untuk konsolidasi guna penyerangan selanjutnya.

Dan dapat dikatakan selama tahun 1834 tidak ada usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pasukan Belanda untuk menaklukkan Bonjol, kecuali pertempuran kecil-kecilan untuk membersihkan daerah-daerah yang dekat dengan pusat pertahanan dan benteng Belanda. Selain itu pembuatan jalan dan jembatan, yang mengarah ke jurusan Bonjol terus dilakukan dengan giat, dengan mengerahkan ribuan tenaga kerja paksa. Pembuatan jalan dan jembatan itu dipersiapkan untuk memudahkan mobilitas pasukan Belanda dalam gerakannya menaklukan Bonjol.

Serangan ke Bonjol

Baru pada tanggal 16 April 1835, pasukan Belanda memutuskan untuk mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Operasi militer dimulai pada tanggal 21 April 1835, dimana pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Bauer yang kemudian memecah pasukannya menjadi dua bahagian yang bergerak masing-masing dari Matur dan Bamban, kemudian bersama bergerak menuju Masang. Pasukan ini mesti menyeberangi sungai yang saat itu lagi banjir, dan terus masuk menyelusup ke dalam hutan rimba; mendaki gunung dan menuruni lembah; guna membuka jalur baru menuju Bonjol.

Dan pada tanggal 23 April 1835 gerakan pasukan Belanda ini telah berhasil mencapai tepi Batang Ganting, dan kemudian terus menyeberanginya dan berkumpul di Batusari. Dari sini hanya ada satu jalan sempit menuju Sipisang, daerah yang masih dikuasai oleh Kaum Padri. Sesampainya di Sipisang, pecah pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan kaum Padri selama tiga hari tiga malam pertempuran berlangsung tanpa henti, sampai korban di kedua belah pihak banyak yang berjatuhan. Namun dengan kekuatan yang jauh tak sebanding, pasukan Kaum Padri terpaksa mengundurkan diri ke hutan-hutan rimba sekitarnya. Jatuhnya daerah Sipisang ini meningkatkan moralitas pasukan Belanda, dan kemudian daerah ini dijadikan sebagai kubu pertahanan sambil menunggu pembuatan jembatan menuju Bonjol.

Namun pergerakan laju pasukan Belanda menuju Bonjol masih sangat lamban, hampir sebulan waktu yang diperlukan untuk dapat mendekati daerah Alahan Panjang. Dan sebagai front terdepan dari Alahan Panjang adalah daerah Padang Lawas, yang secara penuh masih dikuasai oleh Kaum Padri. Pada tanggal 8 Juni 1835 pasukan Belanda yang mencoba maju ke Padang Lawas sehingga kembali pecah pertempuran sengit dan pasukan Belanda akhirnya dapat menguasai daerah ini.

Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 1835 pasukan Belanda kembali bergerak menuju sebelah timur Batang Alahan Panjang dan membuat kubu pertahanan disana, sedangkan pasukan Kaum Padri tetap bersiaga di seberangnya.

Dan pada tengah malam tanggal 16 Juni 1835 pasukan Belanda berhasil mendekati Bonjol dalam jarak kira-kira hanya 250 langkah dari Bonjol dan kemudian mencoba membuat kubu pertahanan disana. Selanjutnya dengan menggunakan houwitser, mortir dan meriam besar, menembaki benteng Bonjol. Namun Kaum Padri tidak tinggal diam yang kemudian membalas dengan menembakan juga meriam-meriam dari bukit Tajadi. Karena posisi yang kurang menguntungkan, pasukan Belanda banyak menjadi korban.

Dan selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1835 datang lagi bantuan tambahan pasukan sebanyak 2000 orang lagi yang dikirim oleh Residen Francis di Padang. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1835, dengan kekuatan yang besar pasukan Belanda memulai gerakan maju menuju sasaran akhir yaitu Benteng Bonjol.

Benteng Bonjol

Kampung Bonjol kira-kira 1200 hasta panjangnya dan 400 sampai 700 hasta lebarnya, sebab bagian selatan dari dinding barat mundur kira-kira 200 hasta ke belakang. Letak kampung ini antara 1000 atau 1200 hasta dari tepi timur Batang Alahan Panjang. Di timur dan tenggaranya terdapat tebing terjal dan sebuah bukit yang tegak hampir lurus keatas, dan dengan Bonjol dipisahkan oleh sebatang anak sungai kecil. Bukit ini bernama Bukit Tajadi, dan dari atas bukit inilah Kaum Padri membuat beberapa kubu pertahanan yang kuat dan strategis letaknya, dan dari sana mereka dapat menembakan meriam yang bermacam kaliber kepada musuh yang berada pada arah barat dan timurnya.

Dari sebelah timur Bonjol membujur bukit barisan tinggi membujur, yang diselimuti oleh hutan lehat. Di balik timur bukit barisan itulah terletak kawasan Luhak Lima Puluh. Tanah di sebelah selatan dan tenggara Lembah Alahan Panjang ini bergunung-gunung dan berbukit batu terjal, semak, belukar dan hutan yang sangat tebal di sekitar Bonjol ini membuat kubu-kubu pertahanan Kaum Padri tidak mudah dilihat dari luar. Dan di tengah lembah mengalir Batang Alahan Panjang yang berliku-liku dari utara ke selatan. Keadaan alam ini dimanfaatkan dengan baik oleh kaum Padri untuk membangun benteng pertahanan yang paling besar dan sekaligus menjadi markas besar Tuanku Imam Bonjol.

Pengepungan Bonjol

Melihat kokohnya benteng Bonjol, pasukan Belanda mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol, dengan tujuan untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata pasukan Padri. Blokade yang dilakukan ini, ternyata tidak efektif, karena justru benteng-benteng pertahanan pasukan Belanda dan bahan perbekalannya yang banyak diserang oleh pasukan Kaum Padri secara gerilya. Dan disaat bersamaan seluruh pasukan Kaum Padri mulai berdatangan dari daerah-daerah yang telah ditaklukkan pasukan Belanda, yaitu dari berbagai negeri di Minangkabau dan sekitarnya. Semua bertekad bulat untuk mempertahankan markas besar Bonjol sampai titik darah penghabisan, hidup mulia atau mati syahid.

Usaha untuk melakukan serangan ofensif terhadap Bonjol baru dilakukan kembali setelah bala bantuan tentara yang terdiri dari pasukan Bugis datang, maka pada pertengahan Agustus 1835 penyerangan mulai dilakukan terhadap kubu-kubu pertahanan Kaum Padri yang berada di bukit Tajadi, dan pasukan Bugis ini berada pada bagian depan pasukan Belanda dalam merebut satu persatu kubu-kubu pertahanan strategis Kaum Padri yang berada disekitar bukit Tajadi[5]. Namun sampai awal September 1835, pasukan Belanda belum berhasil menguasai bukit tajadi malah pada tanggal 5 September 1835, Kaum Padri keluar dari kubu pertahanannya menyerbu ke luar benteng menghancurkan kubu-kubu pertahahan musuh yang dibuat sekitar bukit Tajadi. Dan setelah serangan dilakukan, pasukan Kaum Padri segera kembali masuk ke dalam benteng Bonjol.

Pada tanggal 9 September 1835, pasukan Belanda mencoba menyerang dari arah Luhak Lima Puluh dan Padang Bubus, namun hasilnya gagal, bahkan banyak menyebabkan kerugian pada pasukan Belanda. Dan Letnan Kolonel Bauer, salah seorang komandan pasukan Belanda menderita sakit, dan terpaksa dikirim ke Bukittinggi dan kemudian digantikan oleh Mayor Prager.

Blokade yang berlarut-larut dan keberanian Kaum Padri, membangkitkan semangat keberanian rakyat sekitarnya untuk memberontak dan menyerang pasukan Belanda, sehingga pada tanggal 11 Desember 1835 rakyat desa Alahan Mati dan Simpang mengangkat senjata dan menyerang kubu-kubu pertahanan Belanda. Pasukan Belanda kewalahan mengatasi perlawanan ini, baru setelah datang bantuan dari serdadu-serdadu Madura yang berdinas pada pasukan Belanda, perlawanan ini dapat diatasi.

Hampir setahun mengepung Bonjol, pada tanggal 3 Desember 1836, pasukan Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Bonjol, sebagai usaha terakhir untuk penaklukkan Bonjol. Serangan dahsyat ini mampu menjebol sebagian benteng Bonjol, sehingga pasukan Belanda dapat masuk menyerbu dan berhasil membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol. Tetapi dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi Kaum Padri kembali berhasil memporak-porandakan musuh sehingga Belanda terusir dan terpaksa kembali keluar dari benteng dengan meninggalkan banyak sekali korban jiwa di masing-masing pihak.

Kegagalan penaklukkan ini benar-benar memukul kebijaksanaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia yang waktu itu telah dipegang oleh Dominique Jacques de Eerens kemudian mengirimkan seorang panglima perangnya yang bernama Mayor Jenderal Cochius untuk memimpin langsung serangan besar-besaran ke benteng Bonjol untuk kesekian kalinya.

Selanjutnya Belanda dengan intensif mengepung Bonjol dari segala jurusan selama sekitar enam bulan (16 Maret-17 Agustus 1837)[6] yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, dan pasukan gabungan Belanda yang sebagian besar terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Dimana terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi, termasuk didalamnya Sumenapsche hulptroepen hieronder begrepen (pasukan pembantu Sumenap alias Madura). Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda tersebut diantaranya adalah Mayor Jendral Cochius, Letnan Kolonel Bauer, Mayor Sous, Mayor Prager, Kapten MacLean, Letnan Satu Van der Tak, Pembantu Letnan Satu Steinmetz dan seterusnya, dan ada juga nama Inlandsche (pribumi) seperti Kapitein Noto Prawiro, Indlandsche Luitenant Prawiro di Logo, Karto Wongso Wiro Redjo, Prawiro Sentiko, Prawiro Brotto, dan Merto Poero.

Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda, dimana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan Kapal Perle di Padang, Kapitein Sinninghe, dan sejumlah orang Eropa dan Afrika, yang terdiri dari 1 sergeant, 4 korporaals dan 112 flankeurs yang merupakan serdadu dari Afrika yang direkrut oleh Belanda di benua itu, kini negara Ghana dan Mali. Mereka juga disebut dengan Sepoys dan berdinas dalam tentara Belanda.

Serangan yang bergelombang serta bertubi-tubi dan hujan peluru dari pasukan artileri yang bersenjatakan meriam-meriam besar, selama kurang lebih 6 bulan lamanya, serta pasukan infantri dan kavaleri yang terus berdatangan. Akhirnya pada tanggal tanggal 15 Agustus 1837, bukit Tajadi jatuh, dan pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun Tuanku Imam Bonjol dapat mengundurkan diri keluar dari benteng dengan didampingi oleh beberapa pengikutnya terus menuju daerah Marapak.

Perundingan

Dalam pelarian dan persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah, namun karena telah lebih 3 tahun bertempur melawan Belanda secara terus menerus, ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali.

Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba datang surat tawaran dari Residen Francis di Padang untuk mengajak berunding. Kemudian Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaannya melakukan perundingan. Perundingan itu dikatakan tidak boleh lebih dari 14 hari lamanya. Selama 14 hari berkibar bendera putih dan gencatan senjata berlaku. Tuanku Imam Bonjol diminta untuk datang ke Palupuh tempat perundingan tanpa membawa senjata. Tapi hal itu cuma jebakan Belanda untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol, peristiwa itu terjadi di bulan Oktober 1837 dan kemudian Tuanku Imam Bonjol dalam kondisi sakit langsung dibawa ke Bukittinggi kemudian terus dibawa ke Padang, untuk selanjutnya diasingkan. Dan pada tanggal 23 Januari 1838 dipindahkan ke Cianjur, dan dan pada akhir tahun 1838, ia kembali dipindahkan ke Ambon. Dan tanggal 19 Januari 1839 Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Menado. Dan di daerah inilah pada tanggal 8 Nopember 1864, setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya, Tuanku Imam Bonjol menemui ajalnya.

Akhir Peperangan

Meskipun pada tahun 1337, benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda, dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan tersebut masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir Kaum Padri, di Dalu-Dalu, di bawah pimpinan Tuanku Tambusai jatuh pada tahun 1838. Dan Tuanku Tambusai terpaksa mundur, dan bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Semenanjung Malaya, dan akhirnya kemudian Kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari pax neerlandica dan menyatakan wilayah Padangse Bovenlanden berada di bawah pengawasan Belanda.

Referensi

1. ^ Nain, Sjafnir Aboe, (2004), Memorie Tuanku Imam Bonjol (MTIB), transl., Padang: PPIM.

2. ^ G. Kepper, 1900, Wapenfeiten van het Nederlands Indische Leger; 1816-1900, M.M. Cuvee, Den Haag.

3. ^ Episoden uit geschiedenis der Nederlandsche krigsverrigtingen op Sumatra’s Westkus, Indisch Magazijn 12/1, no.7, 1844:116.

4. ^ H.M.Lange, 1852, Het Nederlandsch Oost-Indisch leger ter Westkust van Sumatra (1819-1845), ‘s Hertogenbosch: Gebroeder Muller,I: 20-1

5. ^ Journaal van de expeditie naar Padang onder de Generaal-Majoor Cochius in 1837 Gehouden door de Majoor Sous-Chief van den Generaal-Staf Jonkher C.P.A. de Salis, pp 59-183.

Tuanku Imam Bonjol muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku nan Renceh sebagai Imam di Bonjol. Dan kemudian juga ditunjuk sebagai Panglima Perang Padri setelah Tuanku nan Renceh meninggal dunia.

Genjatan Senjata

Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul Kaum Adat. Sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah (termasuk daerah Kab. Tanah Datar sekarang) yang mewujudkan konsensus Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (Adat berdasarkan Agama, Agama berdasarkan Kitabullah (Al-Qur'an)).

Peperangan Jilid Kedua

Setelah pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, Belanda kembali mencoba untuk menundukan Kaum Padri, dan itu dimulai dengan melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang negeri Pandai Sikek. Dan kemudian membangun benteng di Bukittinggi yang dikenal dengan nama Fort de Kock.

Diawal bulan Agustus 1831, Lintau berhasil ditaklukkan sehingga dengan demikian Luhak Tanah Data dan Luhak Limo Puluah berhasil ditaklukkan.

Kaum Padri terus melakukan konsolidasi dan berkubu Kamang, namun seluruh kekuatan Kaum Padri di Luhak Agam diakhirnya pun terpaksa mundur ke Bonjol setelah jatuhnya Kamang di akhir tahun 1832.

Perlawanan Bersama

Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum Adat dan kaum Padri melawan Belanda, kedua pihak telah bahu-membahu melawan Belanda, Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Diujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Menyadari hal itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi Kaum Padri saja, tetapi secarah keseluruhan masyarakat Minangkabau. Maka Belanda pada tahun 1833, mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri ini, mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan, penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu adat mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Dan karena usaha Kompeni untuk menjaga keamanan, mencegah terjadinya "perang antar-nagari", membuat jalan-jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya, maka penduduk diwajibkan menanam kopi dan menjualnya ke Belanda.

Ketika Kolonel Elout melakukan berbagai serangan terhadap Kaum Padri tahun 1831-1832, dia memperoleh tambahan kekuatan dari pasukan Sentot Ali Basya salah seorang panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang telah membelot, masuk dinas Pemerintah Belanda setelah usai perang di Jawa.

Namun Elout berpendapat kehadirannya justru menimbulkan masalah di Sumatera, dengan dokumen-dokumen resmi yang membuktikan kesalahan Sentot Ali Basya yang telah melakukan persekongkolan dengan kaum Padri. Sehingga kemudian Elout mengirim Sentot dan legiunnya kembali ke Jawa. Di Jawa Sentot tidak berhasil menghilangkan kecurigaan Belanda terhadap dirinya. Dan akhirnya Belanda juga tidak ingin dia tetap berada di Jawa dan mengirimnya kembali ke Sumatera. Namun dalam perjalanan ke sana, Sentot diturunkan dan ditahan di Bengkulu dimana dia ditinggal sampai mati sebagai orang buangan. Sedangkan pasukannya dibubarkan dan anggota-anggotanya berdinas dalam tentara Belanda.

Demikian juga dengan Yang Dipertuan Alam Minangkabau Sultan Alam Bagagarsyah, raja terakhir Kerajaan Pagaruyung, juga ditangkap oleh pasukan Kolonel Elout di Batusangkar atas tuduhan pengkhianatan pada tanggal 2 Mei 1833. Selanjutnya Sultan dibuang ke Batavia (Jakarta sekarang), dan akhirnya dimakamkan di pekuburan Mangga Dua.

Timbulnya perlawanan serentak dari seluruh rakyat Minangkabau, sebagai realisasi ikrar bersama, memaksa Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pergi ke Padang pada tanggal 23 Agustus 1833, untuk melihat dari dekat tentang jalannya operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Sesampainya di Padang, ia melakukan perundingan dengan Jenderal Riesz dan Kolonel Elout untuk segera menaklukkan benteng Bonjol, yang dijadikan pusat meriam besar pasukan Padri, Riesz dan Elout menerangkan bahwa belum datang saatnya yang baik untuk mengadakan serangan umum terhadap benteng Bonjol, karena kesetiaan penduduk Agam masih disangsikan, dan mereka sangat mungkin kelak menyerang pasukan Belanda dari belakang. Tetapi Jenderal Van den Bosch bersikeras untuk segera menaklukkan benteng Bonjol, dan paling lambat tanggal 10 September 1833 Bonjol harus jatuh. Kedua opsir tersebut meminta tangguh enam hari lagi, sehingga jatuhnya Bonjol diharapkan pada tanggal 16 September 1833.

Taktik serangan gerilya yang diterapkan kaum Padri, berhasil memperlambat gerak laju serangan Belanda ke benteng Bonjol, bahkan juga hampir semua perlengkapan perang pasukan Belanda seperti meriam dan perbekalan semuanya dapat dirampas. Pasukan Belanda hanya dapat membawa senjata dan pakaian yang melekat di tangan dan badannya. Sehingga akhirnya pada tanggal 21 September 1833, Van den Bosch membuat laporan bahwa penyerangan ke Bonjol gagal dan sedang diusahakan untuk konsolidasi guna penyerangan selanjutnya.

Dan dapat dikatakan selama tahun 1834 tidak ada usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pasukan Belanda untuk menaklukkan Bonjol, kecuali pertempuran kecil-kecilan untuk membersihkan daerah-daerah yang dekat dengan pusat pertahanan dan benteng Belanda. Selain itu pembuatan jalan dan jembatan, yang mengarah ke jurusan Bonjol terus dilakukan dengan giat, dengan mengerahkan ribuan tenaga kerja paksa. Pembuatan jalan dan jembatan itu dipersiapkan untuk memudahkan mobilitas pasukan Belanda dalam gerakannya menaklukan Bonjol.

Serangan ke Bonjol

Baru pada tanggal 16 April 1835, pasukan Belanda memutuskan untuk mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Operasi militer dimulai pada tanggal 21 April 1835, dimana pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Bauer yang kemudian memecah pasukannya menjadi dua bahagian yang bergerak masing-masing dari Matur dan Bamban, kemudian bersama bergerak menuju Masang. Pasukan ini mesti menyeberangi sungai yang saat itu lagi banjir, dan terus masuk menyelusup ke dalam hutan rimba; mendaki gunung dan menuruni lembah; guna membuka jalur baru menuju Bonjol.

Dan pada tanggal 23 April 1835 gerakan pasukan Belanda ini telah berhasil mencapai tepi Batang Ganting, dan kemudian terus menyeberanginya dan berkumpul di Batusari. Dari sini hanya ada satu jalan sempit menuju Sipisang, daerah yang masih dikuasai oleh Kaum Padri. Sesampainya di Sipisang, pecah pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan kaum Padri selama tiga hari tiga malam pertempuran berlangsung tanpa henti, sampai korban di kedua belah pihak banyak yang berjatuhan. Namun dengan kekuatan yang jauh tak sebanding, pasukan Kaum Padri terpaksa mengundurkan diri ke hutan-hutan rimba sekitarnya. Jatuhnya daerah Sipisang ini meningkatkan moralitas pasukan Belanda, dan kemudian daerah ini dijadikan sebagai kubu pertahanan sambil menunggu pembuatan jembatan menuju Bonjol.

Namun pergerakan laju pasukan Belanda menuju Bonjol masih sangat lamban, hampir sebulan waktu yang diperlukan untuk dapat mendekati daerah Alahan Panjang. Dan sebagai front terdepan dari Alahan Panjang adalah daerah Padang Lawas, yang secara penuh masih dikuasai oleh Kaum Padri. Pada tanggal 8 Juni 1835 pasukan Belanda yang mencoba maju ke Padang Lawas sehingga kembali pecah pertempuran sengit dan pasukan Belanda akhirnya dapat menguasai daerah ini.

Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 1835 pasukan Belanda kembali bergerak menuju sebelah timur Batang Alahan Panjang dan membuat kubu pertahanan disana, sedangkan pasukan Kaum Padri tetap bersiaga di seberangnya.

Dan pada tengah malam tanggal 16 Juni 1835 pasukan Belanda berhasil mendekati Bonjol dalam jarak kira-kira hanya 250 langkah dari Bonjol dan kemudian mencoba membuat kubu pertahanan disana. Selanjutnya dengan menggunakan houwitser, mortir dan meriam besar, menembaki benteng Bonjol. Namun Kaum Padri tidak tinggal diam yang kemudian membalas dengan menembakan juga meriam-meriam dari bukit Tajadi. Karena posisi yang kurang menguntungkan, pasukan Belanda banyak menjadi korban.

Dan selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1835 datang lagi bantuan tambahan pasukan sebanyak 2000 orang lagi yang dikirim oleh Residen Francis di Padang. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1835, dengan kekuatan yang besar pasukan Belanda memulai gerakan maju menuju sasaran akhir yaitu Benteng Bonjol.

Benteng Bonjol

Kampung Bonjol kira-kira 1200 hasta panjangnya dan 400 sampai 700 hasta lebarnya, sebab bagian selatan dari dinding barat mundur kira-kira 200 hasta ke belakang. Letak kampung ini antara 1000 atau 1200 hasta dari tepi timur Batang Alahan Panjang. Di timur dan tenggaranya terdapat tebing terjal dan sebuah bukit yang tegak hampir lurus keatas, dan dengan Bonjol dipisahkan oleh sebatang anak sungai kecil. Bukit ini bernama Bukit Tajadi, dan dari atas bukit inilah Kaum Padri membuat beberapa kubu pertahanan yang kuat dan strategis letaknya, dan dari sana mereka dapat menembakan meriam yang bermacam kaliber kepada musuh yang berada pada arah barat dan timurnya.

Dari sebelah timur Bonjol membujur bukit barisan tinggi membujur, yang diselimuti oleh hutan lehat. Di balik timur bukit barisan itulah terletak kawasan Luhak Lima Puluh. Tanah di sebelah selatan dan tenggara Lembah Alahan Panjang ini bergunung-gunung dan berbukit batu terjal, semak, belukar dan hutan yang sangat tebal di sekitar Bonjol ini membuat kubu-kubu pertahanan Kaum Padri tidak mudah dilihat dari luar. Dan di tengah lembah mengalir Batang Alahan Panjang yang berliku-liku dari utara ke selatan. Keadaan alam ini dimanfaatkan dengan baik oleh kaum Padri untuk membangun benteng pertahanan yang paling besar dan sekaligus menjadi markas besar Tuanku Imam Bonjol.

Pengepungan Bonjol

Melihat kokohnya benteng Bonjol, pasukan Belanda mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol, dengan tujuan untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata pasukan Padri. Blokade yang dilakukan ini, ternyata tidak efektif, karena justru benteng-benteng pertahanan pasukan Belanda dan bahan perbekalannya yang banyak diserang oleh pasukan Kaum Padri secara gerilya. Dan disaat bersamaan seluruh pasukan Kaum Padri mulai berdatangan dari daerah-daerah yang telah ditaklukkan pasukan Belanda, yaitu dari berbagai negeri di Minangkabau dan sekitarnya. Semua bertekad bulat untuk mempertahankan markas besar Bonjol sampai titik darah penghabisan, hidup mulia atau mati syahid.

Usaha untuk melakukan serangan ofensif terhadap Bonjol baru dilakukan kembali setelah bala bantuan tentara yang terdiri dari pasukan Bugis datang, maka pada pertengahan Agustus 1835 penyerangan mulai dilakukan terhadap kubu-kubu pertahanan Kaum Padri yang berada di bukit Tajadi, dan pasukan Bugis ini berada pada bagian depan pasukan Belanda dalam merebut satu persatu kubu-kubu pertahanan strategis Kaum Padri yang berada disekitar bukit Tajadi[5]. Namun sampai awal September 1835, pasukan Belanda belum berhasil menguasai bukit tajadi malah pada tanggal 5 September 1835, Kaum Padri keluar dari kubu pertahanannya menyerbu ke luar benteng menghancurkan kubu-kubu pertahahan musuh yang dibuat sekitar bukit Tajadi. Dan setelah serangan dilakukan, pasukan Kaum Padri segera kembali masuk ke dalam benteng Bonjol.

Pada tanggal 9 September 1835, pasukan Belanda mencoba menyerang dari arah Luhak Lima Puluh dan Padang Bubus, namun hasilnya gagal, bahkan banyak menyebabkan kerugian pada pasukan Belanda. Dan Letnan Kolonel Bauer, salah seorang komandan pasukan Belanda menderita sakit, dan terpaksa dikirim ke Bukittinggi dan kemudian digantikan oleh Mayor Prager.

Blokade yang berlarut-larut dan keberanian Kaum Padri, membangkitkan semangat keberanian rakyat sekitarnya untuk memberontak dan menyerang pasukan Belanda, sehingga pada tanggal 11 Desember 1835 rakyat desa Alahan Mati dan Simpang mengangkat senjata dan menyerang kubu-kubu pertahanan Belanda. Pasukan Belanda kewalahan mengatasi perlawanan ini, baru setelah datang bantuan dari serdadu-serdadu Madura yang berdinas pada pasukan Belanda, perlawanan ini dapat diatasi.

Hampir setahun mengepung Bonjol, pada tanggal 3 Desember 1836, pasukan Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Bonjol, sebagai usaha terakhir untuk penaklukkan Bonjol. Serangan dahsyat ini mampu menjebol sebagian benteng Bonjol, sehingga pasukan Belanda dapat masuk menyerbu dan berhasil membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol. Tetapi dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi Kaum Padri kembali berhasil memporak-porandakan musuh sehingga Belanda terusir dan terpaksa kembali keluar dari benteng dengan meninggalkan banyak sekali korban jiwa di masing-masing pihak.

Kegagalan penaklukkan ini benar-benar memukul kebijaksanaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia yang waktu itu telah dipegang oleh Dominique Jacques de Eerens kemudian mengirimkan seorang panglima perangnya yang bernama Mayor Jenderal Cochius untuk memimpin langsung serangan besar-besaran ke benteng Bonjol untuk kesekian kalinya.

Selanjutnya Belanda dengan intensif mengepung Bonjol dari segala jurusan selama sekitar enam bulan (16 Maret-17 Agustus 1837)[6] yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, dan pasukan gabungan Belanda yang sebagian besar terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Dimana terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi, termasuk didalamnya Sumenapsche hulptroepen hieronder begrepen (pasukan pembantu Sumenap alias Madura). Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda tersebut diantaranya adalah Mayor Jendral Cochius, Letnan Kolonel Bauer, Mayor Sous, Mayor Prager, Kapten MacLean, Letnan Satu Van der Tak, Pembantu Letnan Satu Steinmetz dan seterusnya, dan ada juga nama Inlandsche (pribumi) seperti Kapitein Noto Prawiro, Indlandsche Luitenant Prawiro di Logo, Karto Wongso Wiro Redjo, Prawiro Sentiko, Prawiro Brotto, dan Merto Poero.

Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda, dimana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan Kapal Perle di Padang, Kapitein Sinninghe, dan sejumlah orang Eropa dan Afrika, yang terdiri dari 1 sergeant, 4 korporaals dan 112 flankeurs yang merupakan serdadu dari Afrika yang direkrut oleh Belanda di benua itu, kini negara Ghana dan Mali. Mereka juga disebut dengan Sepoys dan berdinas dalam tentara Belanda.

Serangan yang bergelombang serta bertubi-tubi dan hujan peluru dari pasukan artileri yang bersenjatakan meriam-meriam besar, selama kurang lebih 6 bulan lamanya, serta pasukan infantri dan kavaleri yang terus berdatangan. Akhirnya pada tanggal tanggal 15 Agustus 1837, bukit Tajadi jatuh, dan pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun Tuanku Imam Bonjol dapat mengundurkan diri keluar dari benteng dengan didampingi oleh beberapa pengikutnya terus menuju daerah Marapak.

Perundingan

Dalam pelarian dan persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah, namun karena telah lebih 3 tahun bertempur melawan Belanda secara terus menerus, ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali.

Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba datang surat tawaran dari Residen Francis di Padang untuk mengajak berunding. Kemudian Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaannya melakukan perundingan. Perundingan itu dikatakan tidak boleh lebih dari 14 hari lamanya. Selama 14 hari berkibar bendera putih dan gencatan senjata berlaku. Tuanku Imam Bonjol diminta untuk datang ke Palupuh tempat perundingan tanpa membawa senjata. Tapi hal itu cuma jebakan Belanda untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol, peristiwa itu terjadi di bulan Oktober 1837 dan kemudian Tuanku Imam Bonjol dalam kondisi sakit langsung dibawa ke Bukittinggi kemudian terus dibawa ke Padang, untuk selanjutnya diasingkan. Dan pada tanggal 23 Januari 1838 dipindahkan ke Cianjur, dan dan pada akhir tahun 1838, ia kembali dipindahkan ke Ambon. Dan tanggal 19 Januari 1839 Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Menado. Dan di daerah inilah pada tanggal 8 Nopember 1864, setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya, Tuanku Imam Bonjol menemui ajalnya.

Akhir Peperangan

Meskipun pada tahun 1337, benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda, dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan tersebut masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir Kaum Padri, di Dalu-Dalu, di bawah pimpinan Tuanku Tambusai jatuh pada tahun 1838. Dan Tuanku Tambusai terpaksa mundur, dan bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Semenanjung Malaya, dan akhirnya kemudian Kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari pax neerlandica dan menyatakan wilayah Padangse Bovenlanden berada di bawah pengawasan Belanda.

Referensi

1. ^ Nain, Sjafnir Aboe, (2004), Memorie Tuanku Imam Bonjol (MTIB), transl., Padang: PPIM.

2. ^ G. Kepper, 1900, Wapenfeiten van het Nederlands Indische Leger; 1816-1900, M.M. Cuvee, Den Haag.

3. ^ Episoden uit geschiedenis der Nederlandsche krigsverrigtingen op Sumatra’s Westkus, Indisch Magazijn 12/1, no.7, 1844:116.

4. ^ H.M.Lange, 1852, Het Nederlandsch Oost-Indisch leger ter Westkust van Sumatra (1819-1845), ‘s Hertogenbosch: Gebroeder Muller,I: 20-1

5. ^ Journaal van de expeditie naar Padang onder de Generaal-Majoor Cochius in 1837 Gehouden door de Majoor Sous-Chief van den Generaal-Staf Jonkher C.P.A. de Salis, pp 59-183.

Related Posts:

Sejarah perang padri

Perang Padri meletus di negeri Kerajaan Pagaruyung antara sejak tahun 1803 hingga 1837. Gerakan Padri atau Kaum Padri (Kaum Ulama) menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di kalangan masyarakat yang ada di negeri-negeri Kerajaan Pagaruyung, seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat (opium), minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan dan umumnya pelaksanaan longgar kewajiban ritual formal agama Islam.

Dan kemundian gejolak ini memicu perpecahan antara Kaum Padri yang dipimpin oleh Harimau nan Salapan dengan Kaum Adat dibawah pimpinan Raja Pagaruyung Sultan Muning Alamsyah. Dan kemudian meluas dengan melibatkan Belanda.

Harimau nan Salapan

Harimau nan Salapan (Harimau yang Delapan), merupakan pimpinan beberapa perguruan yang tersebar di Nagari Kerajaan Pagaruyung masa itu, yang kemudian menjadi pemimpin dari Kaum Padri. Berikut ini nama pemimpin Harimau nan Salapan tersebut:

1. Tuanku nan Renceh atau Tuanku nan Tuo atau Tuanku Kamang

2. Tuanku Canduang

3. Tuanku Pandai Sikek

4. Tuanku Lintau

5. Tuanku Pasaman

6. Tuanku Rao

7. Tuanku Tambusai

8. Tuanku Barumun

Perang Saudara

Tak dapat dimungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 20 tahun pertama perang itu (1803-1821) praktis yang berbunuhan adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya.

Pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari oleh adanya keinginan dikalangan para ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalan syariat Islam sesuai dengan Mahzab Wahabi yang waktu itu berkembang di tanah Arab (Arab Saudi sekarang). Kemudian pemimpin para ulama yang tergabung dalam Harimau nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak Raja Pagaruyung Sultan Muning Alamsyah beserta Kaum Adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara Kaum Padri dengan Kaum Adat. Seiring itu dibeberapa Negeri dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya pada tahun 1815, Kaum Padri dibawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung, dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Dan akhirnya Sultan Muning Alamsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibukota kerajaan

Keterlibatan Belanda

Pada 21 Februari 1821, kaum Adat resmi menyerahkan wilayah darek (pedalaman Minangkabau) kepada Belanda dalam perjanjian yang diteken di Padang[2], sebagai kompensasi kepada Belanda yang bersedia membantu melawan kaum Paderi. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga Dinasti Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Muning Alamsyah yang selamat dari serangan Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman.

Keterlibatan Belanda dalam perang karena "diundang" oleh kaum Adat, dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Goffinet dan Kapten Dienema awal April 1821 atas perintah Residen James du Puy di Padang[3]. Serangan ini berhasil memukul mundur Kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Dan Belanda membangun benteng di Batusangkar dengan nama Fort van der Capellen, Sedangkan Kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau

Pada 13 April 1823, Belanda mencoba menyerang Lintau, namun Kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali Batusangkar.

Perlawanan yang dilakukan oleh Kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui Residen di Padang mengajak pemimpin Kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat "Perjanjian Masang" pada tahun 1824. Hal ini dimaklumi karena disaat bersamaan Batavia juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropah dan Jawa seperti Perang Diponegoro.

bersambung...

Dan kemundian gejolak ini memicu perpecahan antara Kaum Padri yang dipimpin oleh Harimau nan Salapan dengan Kaum Adat dibawah pimpinan Raja Pagaruyung Sultan Muning Alamsyah. Dan kemudian meluas dengan melibatkan Belanda.

Harimau nan Salapan

Harimau nan Salapan (Harimau yang Delapan), merupakan pimpinan beberapa perguruan yang tersebar di Nagari Kerajaan Pagaruyung masa itu, yang kemudian menjadi pemimpin dari Kaum Padri. Berikut ini nama pemimpin Harimau nan Salapan tersebut:

1. Tuanku nan Renceh atau Tuanku nan Tuo atau Tuanku Kamang

2. Tuanku Canduang

3. Tuanku Pandai Sikek

4. Tuanku Lintau

5. Tuanku Pasaman

6. Tuanku Rao

7. Tuanku Tambusai

8. Tuanku Barumun

Perang Saudara

Tak dapat dimungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 20 tahun pertama perang itu (1803-1821) praktis yang berbunuhan adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya.

Pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari oleh adanya keinginan dikalangan para ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalan syariat Islam sesuai dengan Mahzab Wahabi yang waktu itu berkembang di tanah Arab (Arab Saudi sekarang). Kemudian pemimpin para ulama yang tergabung dalam Harimau nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak Raja Pagaruyung Sultan Muning Alamsyah beserta Kaum Adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara Kaum Padri dengan Kaum Adat. Seiring itu dibeberapa Negeri dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya pada tahun 1815, Kaum Padri dibawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung, dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Dan akhirnya Sultan Muning Alamsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibukota kerajaan

Keterlibatan Belanda

Pada 21 Februari 1821, kaum Adat resmi menyerahkan wilayah darek (pedalaman Minangkabau) kepada Belanda dalam perjanjian yang diteken di Padang[2], sebagai kompensasi kepada Belanda yang bersedia membantu melawan kaum Paderi. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga Dinasti Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Muning Alamsyah yang selamat dari serangan Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman.

Keterlibatan Belanda dalam perang karena "diundang" oleh kaum Adat, dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Goffinet dan Kapten Dienema awal April 1821 atas perintah Residen James du Puy di Padang[3]. Serangan ini berhasil memukul mundur Kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Dan Belanda membangun benteng di Batusangkar dengan nama Fort van der Capellen, Sedangkan Kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau

Pada 13 April 1823, Belanda mencoba menyerang Lintau, namun Kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali Batusangkar.

Perlawanan yang dilakukan oleh Kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui Residen di Padang mengajak pemimpin Kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat "Perjanjian Masang" pada tahun 1824. Hal ini dimaklumi karena disaat bersamaan Batavia juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropah dan Jawa seperti Perang Diponegoro.

bersambung...

Related Posts:

Sejarah Kerajaan Majapahit

Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389.

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia.Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Borneo, Kepulauan Sulu, Manila (Saludung), hingga Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan.

Historiografi

Hanya terdapat sedikit bukti fisik sisa-sisa Majapahit, dan sejarahnya tidak jelas. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah Pararaton ('Kitab Raja-raja') dalam bahasa Kawi dan Nagarakretagama dalam bahasa Jawa Kuno. Pararaton terutama menceritakan Ken Arok (pendiri Kerajaan Singhasari) namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagarakertagama merupakan puisi Jawa Kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Setelah masa itu, hal yang terjadi tidaklah jelas. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa Kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain.

Keakuratan semua naskah berbahasa Jawa tersebut dipertentangkan. Tidak dapat disangkal bahwa sumber-sumber itu memuat unsur non-historis dan mitos. Beberapa sarjana seperti C.C. Berg menganggap semua naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan. Namun demikian, banyak pula sarjana yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya daftar penguasa dan keadaan kerajaan yang tampak cukup pasti.

Sejarah Berdirinya Majapahit

Sesudah Singhasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, Singhasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa Dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Meng Chi[9] ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya.

Kublai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293.

Ketika itu, Jayakatwang, adipati Kediri, sudah membunuh Kertanagara. Atas saran Aria Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa "pahit" dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut karena mereka berada di teritori asing.[11][12] Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka harus terpaksa menunggu enam bulan lagi di pulau yang asing.

Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu pada tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Slamet Muljana menduga bahwa mahapatih Halayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir (Kuti), Halayudha ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati.[12] Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309.

Anak dan penerus Wijaya, Jayanegara, adalah penguasa yang jahat dan amoral. Ia digelari Kala Gemet, yang berarti "penjahat lemah". Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi pendeta wanita. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijayatunggadewi untuk menjadi ratu Majapahit. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di daerah tersebut. Tribhuwana menguasai Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk.

Kejayaan Majapahit

Hayam Wuruk, juga disebut Rajasanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan mahapatihnya, Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada (1313-1364), Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang,[2] menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya.

Menurut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina[13]. Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja[14]. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok

Jatuhnya Majapahit

Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Tampaknya terjadi perang saudara (Perang Paregreg) pada tahun 1405-1406, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Demikian pula telah terjadi pergantian raja yang dipertengkarkan pada tahun 1450-an, dan pemberontakan besar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan pada tahun 1468[7].

Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candrasengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah “sirna hilanglah kemakmuran bumi”. Namun demikian yang sebenarnya digambarkan oleh candrasengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi, raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana.

Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara.

Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis (Tome Pires), dan Italia (Pigafetta) mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 M.

Raja-raja Majapahit

Berikut adalah daftar penguasa Majapahit. Perhatikan bahwa terdapat periode kekosongan antara pemerintahan Rajasawardhana (penguasa ke-8) dan Girishawardhana yang mungkin diakibatkan oleh krisis suksesi yang memecahkan keluarga kerajaan Majapahit menjadi dua kelompok.

1. Raden Wijaya, bergelar Kertarajasa Jayawardhana (1293 - 1309)

2. Kalagamet, bergelar Sri Jayanagara (1309 - 1328)

3. Sri Gitarja, bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328 - 1350)

4. Hayam Wuruk, bergelar Sri Rajasanagara (1350 - 1389)

5. Wikramawardhana (1389 - 1429)

6. Suhita (1429 - 1447)

7. Kertawijaya, bergelar Brawijaya I (1447 - 1451)

8. Rajasawardhana, bergelar Brawijaya II (1451 - 1453)

9. Purwawisesa atau Girishawardhana, bergelar Brawijaya III (1456 - 1466)

10. Bhre Pandansalas, atau Suraprabhawa, bergelar Brawijaya IV (1466 - 1468)

11. Bhre Kertabumi, bergelar Brawijaya V (1468 - 1478)

12. Girindrawardhana, bergelar Brawijaya VI (1478 - 1498)

13. Hudhara, bergelar Brawijaya VII (1498-1518)[24]

Referensi

1. D.G.E. Hall (1956). "Problems of Indonesian Historiography". Pacific Affairs 38 (3/4): 353—359.

2. Ricklefs (1991), halaman 19

3. Prapantja, Rakawi, trans. by Theodore Gauthier Pigeaud, Java in the 14th Century, A Study in Cultural History: The Negara-Kertagama by Pakawi Parakanca of Majapahit, 1365 AD (The Hague, Martinus Nijhoff, 1962), vol. 4, p. 29. 34; G.J. Resink, Indonesia’s History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory (The Hague: W. van Hoeve, 1968), hal. 21.

4. Taylor, Jean Gelman (23 Maret 2010). Indonesia: Peoples and Histories. New Haven and London: Yale University Press. pp. pp.29. ISBN 0-300-10518-5.

5. Ricklefs (1991), page 18

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia.Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Borneo, Kepulauan Sulu, Manila (Saludung), hingga Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan.

Historiografi

Hanya terdapat sedikit bukti fisik sisa-sisa Majapahit, dan sejarahnya tidak jelas. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah Pararaton ('Kitab Raja-raja') dalam bahasa Kawi dan Nagarakretagama dalam bahasa Jawa Kuno. Pararaton terutama menceritakan Ken Arok (pendiri Kerajaan Singhasari) namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagarakertagama merupakan puisi Jawa Kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Setelah masa itu, hal yang terjadi tidaklah jelas. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa Kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain.

Keakuratan semua naskah berbahasa Jawa tersebut dipertentangkan. Tidak dapat disangkal bahwa sumber-sumber itu memuat unsur non-historis dan mitos. Beberapa sarjana seperti C.C. Berg menganggap semua naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan. Namun demikian, banyak pula sarjana yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya daftar penguasa dan keadaan kerajaan yang tampak cukup pasti.

Sejarah Berdirinya Majapahit

Sesudah Singhasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, Singhasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa Dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Meng Chi[9] ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya.

Kublai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293.

Ketika itu, Jayakatwang, adipati Kediri, sudah membunuh Kertanagara. Atas saran Aria Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa "pahit" dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut karena mereka berada di teritori asing.[11][12] Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka harus terpaksa menunggu enam bulan lagi di pulau yang asing.

Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu pada tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Slamet Muljana menduga bahwa mahapatih Halayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir (Kuti), Halayudha ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati.[12] Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309.

Anak dan penerus Wijaya, Jayanegara, adalah penguasa yang jahat dan amoral. Ia digelari Kala Gemet, yang berarti "penjahat lemah". Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi pendeta wanita. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijayatunggadewi untuk menjadi ratu Majapahit. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di daerah tersebut. Tribhuwana menguasai Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk.

Kejayaan Majapahit

Hayam Wuruk, juga disebut Rajasanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan mahapatihnya, Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada (1313-1364), Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang,[2] menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya.

Menurut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina[13]. Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja[14]. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok

Jatuhnya Majapahit

Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Tampaknya terjadi perang saudara (Perang Paregreg) pada tahun 1405-1406, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Demikian pula telah terjadi pergantian raja yang dipertengkarkan pada tahun 1450-an, dan pemberontakan besar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan pada tahun 1468[7].

Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candrasengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah “sirna hilanglah kemakmuran bumi”. Namun demikian yang sebenarnya digambarkan oleh candrasengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi, raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana.

Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara.

Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis (Tome Pires), dan Italia (Pigafetta) mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 M.

Raja-raja Majapahit

Berikut adalah daftar penguasa Majapahit. Perhatikan bahwa terdapat periode kekosongan antara pemerintahan Rajasawardhana (penguasa ke-8) dan Girishawardhana yang mungkin diakibatkan oleh krisis suksesi yang memecahkan keluarga kerajaan Majapahit menjadi dua kelompok.

1. Raden Wijaya, bergelar Kertarajasa Jayawardhana (1293 - 1309)

2. Kalagamet, bergelar Sri Jayanagara (1309 - 1328)

3. Sri Gitarja, bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328 - 1350)

4. Hayam Wuruk, bergelar Sri Rajasanagara (1350 - 1389)

5. Wikramawardhana (1389 - 1429)

6. Suhita (1429 - 1447)

7. Kertawijaya, bergelar Brawijaya I (1447 - 1451)

8. Rajasawardhana, bergelar Brawijaya II (1451 - 1453)

9. Purwawisesa atau Girishawardhana, bergelar Brawijaya III (1456 - 1466)

10. Bhre Pandansalas, atau Suraprabhawa, bergelar Brawijaya IV (1466 - 1468)

11. Bhre Kertabumi, bergelar Brawijaya V (1468 - 1478)

12. Girindrawardhana, bergelar Brawijaya VI (1478 - 1498)

13. Hudhara, bergelar Brawijaya VII (1498-1518)[24]

Referensi

1. D.G.E. Hall (1956). "Problems of Indonesian Historiography". Pacific Affairs 38 (3/4): 353—359.

2. Ricklefs (1991), halaman 19

3. Prapantja, Rakawi, trans. by Theodore Gauthier Pigeaud, Java in the 14th Century, A Study in Cultural History: The Negara-Kertagama by Pakawi Parakanca of Majapahit, 1365 AD (The Hague, Martinus Nijhoff, 1962), vol. 4, p. 29. 34; G.J. Resink, Indonesia’s History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory (The Hague: W. van Hoeve, 1968), hal. 21.

4. Taylor, Jean Gelman (23 Maret 2010). Indonesia: Peoples and Histories. New Haven and London: Yale University Press. pp. pp.29. ISBN 0-300-10518-5.

5. Ricklefs (1991), page 18

Related Posts:

Sejarah Shalahuddin Al-ayyubi

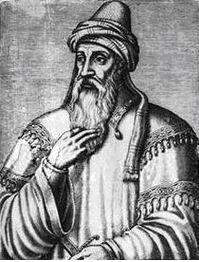

Salahuddin Ayyubi atau Saladin atau Salah ad-Din (Bahasa Arab: صلاح الدين الأيوبي, Kurdi: صلاح الدین ایوبی) (Sho-lah-huud-din al-ay-yu-bi) (c. 1138 - 4 Maret 1193) adalah seorang jendral dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit (daerah utara Irak saat ini). Ia mendirikan Dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekkah Hejaz dan Diyar Bakr. Salahuddin terkenal di dunia Muslim dan Kristen karena kepemimpinan

kekuatan militer, dan sifatnya yang ksatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib. Sultan Salahuddin Al Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadits Abu Dawud

Shalahuddin Al-Ayyubi

Latar belakang

Shalahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi[1] . Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah (migrasi) meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Fan dan pindah ke daerah Tikrit (Irak). Shalahuddin lahir di benteng Tikrit, Irak tahun 532 H/1137 M, ketika ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Tikrit. Saat itu, baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanky, gubernur Seljuk untuk kota Mousul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Balbek, Lebanon tahun 534 H/1139 M, Najmuddin Ayyub (ayah Shalahuddin) diangkat menjadi gubernur Balbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Selama di Balbek inilah, Shalahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Shalahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama sepuluh tahun, dalam lingkungan istana Nuruddin. Pada tahun 1169, Shalahudin diangkat menjadi seorang wazir (konselor).

Di sana, dia mewarisi peranan sulit mempertahankan Mesir melawan penyerbuan dari Kerajaan Latin Jerusalem di bawah pimpinan Amalrik I. Posisi ia awalnya menegangkan. Tidak ada seorangpun menyangka dia bisa bertahan lama di Mesir yang pada saat itu banyak mengalami perubahan pemerintahan di beberapa tahun belakangan oleh karena silsilah panjang anak khalifah mendapat perlawanan dari wazirnya. Sebagai pemimpin dari prajurit asing Syria, dia juga tidak memiliki kontrol dari Prajurit Shiah Mesir, yang dipimpin oleh seseorang yang tidak diketahui atau seorang Khalifah yang lemah bernama Al-Adid. Ketika sang Khalifah meninggal bulan September 1171, Saladin mendapat pengumuman Imam dengan nama Al-Mustadi, kaum Sunni, dan yang paling penting, Abbasid Khalifah di Baghdad, ketika upacara sebelum Shalat Jumat, dan kekuatan kewenangan dengan mudah memecat garis keturunan lama. Sekarang Saladin menguasai Mesir, tapi secara resmi bertindak sebagai wakil dari Nuruddin, yang sesuai dengan adat kebiasaan mengenal Khalifah dari Abbasid.

Saladin merevitalisasi perekonomian Mesir, mengorganisir ulang kekuatan militer, dan mengikuti nasihat ayahnya, menghindari konflik apapun dengan Nuruddin, tuannya yang resmi, sesudah dia menjadi pemimpin asli Mesir. Dia menunggu sampai kematian Nuruddin sebelum memulai beberapa tindakan militer yang serius: Pertama melawan wilayah Muslim yang lebih kecil, lalu mengarahkan mereka melawan para prajurit salib.

Dengan kematian Nuruddin (1174) dia menerima gelar Sultan di Mesir. Disana dia memproklamasikan kemerdekaan dari kaum Seljuk, dan dia terbukti sebagai penemu dari dinasti Ayyubid dan mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir. Dia memperlebar wilayah dia ke sebelah barat di maghreb, dan ketika paman dia pergi ke Nil untuk mendamaikan beberapa pemberontakan dari bekas pendukung Fatimid, dia lalu melanjutkan ke Laut Merah untuk menaklukan Yaman. Dia juga disebut Waliullah yang artinya teman Allah bagi kaum muslim Sunni.

Aun 559-564 H/ 1164-1168 M. Sejak itu Asaduddin, pamannya diangkat menjadi Perdana Menteri Khilafah Fathimiyah. Setelah pamnnya meninggal, jabatan Perdana Menteri dipercayakan Khalifah kepada Shalahuddin Al-Ayyubi.

Shalahuddin Al-Ayyubi berhasil mematahkan serangan Tentara Salib dan pasukan Romawi Bizantium yang melancarkan Perang Salib kedua terhadap Mesir. Sultan Nuruddin memerintahkan Shalahuddin mengambil kekuasaan dari tangan Khilafah Fathimiyah dan mengembalikan kepada Khilafah Abbasiyah di Baghdad mulai tahun 567 H/1171 M (September). Setelah Khalifah Al-'Adid, khalifah Fathimiyah terakhir meninggal maka kekuasaan sepenuhnya di tangan Shalahuddin Al-Ayyubi.

Sultan Nuruddin meninggal tahun 659 H/1174 M, Damaskus diserahkan kepada puteranya yang masih kecil Sultan Salih Ismail didampingi seorang wali. Dibawah seorang wali terjadi perebutan kekuasaan diantara putera-putera Nuruddin dan wilayah kekuasaan Nurruddin menjadi terpecah-pecah. Shalahuddin Al-Ayyubi pergi ke Damaskus untuk membereskan keadaan, tetapi ia mendapat perlawanan dari pengikut Nuruddin yang tidak menginginkan persatuan. Akhirnya Shalahuddin Al-Ayyubi melawannya dan menyatakan diri sebagai raja untuk wilayah Mesir dan Syam pada tahun 571 H/1176 M dan berhasil memperluas wilayahnya hingga Mousul, Irak bagian utara.

Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf kepada para pembaca..

semoga bermanfaat

kekuatan militer, dan sifatnya yang ksatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib. Sultan Salahuddin Al Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadits Abu Dawud

Shalahuddin Al-Ayyubi

Latar belakang

Shalahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi[1] . Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah (migrasi) meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Fan dan pindah ke daerah Tikrit (Irak). Shalahuddin lahir di benteng Tikrit, Irak tahun 532 H/1137 M, ketika ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Tikrit. Saat itu, baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanky, gubernur Seljuk untuk kota Mousul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Balbek, Lebanon tahun 534 H/1139 M, Najmuddin Ayyub (ayah Shalahuddin) diangkat menjadi gubernur Balbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Selama di Balbek inilah, Shalahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Shalahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama sepuluh tahun, dalam lingkungan istana Nuruddin. Pada tahun 1169, Shalahudin diangkat menjadi seorang wazir (konselor).

Di sana, dia mewarisi peranan sulit mempertahankan Mesir melawan penyerbuan dari Kerajaan Latin Jerusalem di bawah pimpinan Amalrik I. Posisi ia awalnya menegangkan. Tidak ada seorangpun menyangka dia bisa bertahan lama di Mesir yang pada saat itu banyak mengalami perubahan pemerintahan di beberapa tahun belakangan oleh karena silsilah panjang anak khalifah mendapat perlawanan dari wazirnya. Sebagai pemimpin dari prajurit asing Syria, dia juga tidak memiliki kontrol dari Prajurit Shiah Mesir, yang dipimpin oleh seseorang yang tidak diketahui atau seorang Khalifah yang lemah bernama Al-Adid. Ketika sang Khalifah meninggal bulan September 1171, Saladin mendapat pengumuman Imam dengan nama Al-Mustadi, kaum Sunni, dan yang paling penting, Abbasid Khalifah di Baghdad, ketika upacara sebelum Shalat Jumat, dan kekuatan kewenangan dengan mudah memecat garis keturunan lama. Sekarang Saladin menguasai Mesir, tapi secara resmi bertindak sebagai wakil dari Nuruddin, yang sesuai dengan adat kebiasaan mengenal Khalifah dari Abbasid.

Saladin merevitalisasi perekonomian Mesir, mengorganisir ulang kekuatan militer, dan mengikuti nasihat ayahnya, menghindari konflik apapun dengan Nuruddin, tuannya yang resmi, sesudah dia menjadi pemimpin asli Mesir. Dia menunggu sampai kematian Nuruddin sebelum memulai beberapa tindakan militer yang serius: Pertama melawan wilayah Muslim yang lebih kecil, lalu mengarahkan mereka melawan para prajurit salib.

Dengan kematian Nuruddin (1174) dia menerima gelar Sultan di Mesir. Disana dia memproklamasikan kemerdekaan dari kaum Seljuk, dan dia terbukti sebagai penemu dari dinasti Ayyubid dan mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir. Dia memperlebar wilayah dia ke sebelah barat di maghreb, dan ketika paman dia pergi ke Nil untuk mendamaikan beberapa pemberontakan dari bekas pendukung Fatimid, dia lalu melanjutkan ke Laut Merah untuk menaklukan Yaman. Dia juga disebut Waliullah yang artinya teman Allah bagi kaum muslim Sunni.

Aun 559-564 H/ 1164-1168 M. Sejak itu Asaduddin, pamannya diangkat menjadi Perdana Menteri Khilafah Fathimiyah. Setelah pamnnya meninggal, jabatan Perdana Menteri dipercayakan Khalifah kepada Shalahuddin Al-Ayyubi.

Shalahuddin Al-Ayyubi berhasil mematahkan serangan Tentara Salib dan pasukan Romawi Bizantium yang melancarkan Perang Salib kedua terhadap Mesir. Sultan Nuruddin memerintahkan Shalahuddin mengambil kekuasaan dari tangan Khilafah Fathimiyah dan mengembalikan kepada Khilafah Abbasiyah di Baghdad mulai tahun 567 H/1171 M (September). Setelah Khalifah Al-'Adid, khalifah Fathimiyah terakhir meninggal maka kekuasaan sepenuhnya di tangan Shalahuddin Al-Ayyubi.

Sultan Nuruddin meninggal tahun 659 H/1174 M, Damaskus diserahkan kepada puteranya yang masih kecil Sultan Salih Ismail didampingi seorang wali. Dibawah seorang wali terjadi perebutan kekuasaan diantara putera-putera Nuruddin dan wilayah kekuasaan Nurruddin menjadi terpecah-pecah. Shalahuddin Al-Ayyubi pergi ke Damaskus untuk membereskan keadaan, tetapi ia mendapat perlawanan dari pengikut Nuruddin yang tidak menginginkan persatuan. Akhirnya Shalahuddin Al-Ayyubi melawannya dan menyatakan diri sebagai raja untuk wilayah Mesir dan Syam pada tahun 571 H/1176 M dan berhasil memperluas wilayahnya hingga Mousul, Irak bagian utara.

Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf kepada para pembaca..

semoga bermanfaat

Related Posts:

Perang Vietnam

Pemerintahan komunis atas Vietnam Utara ditolak oleh Amerika Serikat (A.S.) atas kemiripannya terhadap Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina (RRC). Ketidaksetujuan dengan segera muncul atas ide pemilihan umum dan reunifikasi (Vietnam Utara dan Selatan), dan A.S. mulai meningkatkan kontribusi penasihat militer, bahkan Soviet

menyuplai tentara dan persenjataan untuk memperkuat militer komunis. Serangan kontroversial atas kapal A.S. di Teluk Tonkin memicu serangan militer A.S. terhadap instalasi milter Vietnam Utara dan penempatan lebih dari 500.000 tentara di Vietnam Selatan. Pasukan A.S. dengan segera dibingungkan oleh sebuah perang gerilya yang buruk dengan Viet Cong, milisi komunis Vietnam Selatan.

Pasukan Vietnam Utara gagal dalam usaha penyerbuan terhadap Selatan pada 1968 Tet Offensive dan perang dengan segera menyebar ke negara tetangga Laos dan Kamboja. Dengan korban yang menggunung, A.S. mulai memindahkan tugas perjuangan ke militer Vietnam Selatan dalam proses yang dikenal sebagai Vietnamisasi. Usaha tersebut membuahkan hasil yang campur aduk, tetapi dengan dukungan A.S., Vietnam Selatan mampu bertahan. Perjanjian Damai Paris (Paris Peace Accords) pada 27 Januari 1973 mengakui kekuasaan tertinggi kedua belah pihak. Di bawah perjanjian, seluruh pasukan perang Amerika ditarik pada 29 Maret 1973.

Pertempuran kecil tetap berlanjut, tetapi semua pertempuran besar telah berakhir hingga sekali lagi, Utara menginvasi dan menundukkan Selatan pada 30 April 1975. Vietnam Selatan dengan singkat menjadi Republik Vietnam Selatan, sebuah negara boneka di bawah kekuasaan militer oleh Vietnam Utara, sebelum secara resmi disatukan dengan Utara di bawah pemerintahan Komunis sebagai Republik Sosialis Vietnam pada 2 July 1976.

Pasca perang Vietnam

Dampak dari pengambil-alihan kontrol, komunis Vietnam melarang partai politik lain, menahan tersangka yang dipercayai berkolaborasi dengan Amerika Serikat dan memulai kampanye masal tentang kolektifisasi pertanian dan pabrik-pabrik. Rekonstruksi negara yang porak poranda akibat perang terjadi sangat lambat dan masalah kemanusiaan serius dan masalah-masalah ekonomi menghadapi rezim komunis. Pada 1978, Militer Vietnam menginvasi Kamboja untuk melepaskan bekas rekan mereka, Khmer Rouge, dari penindasan.

Aksi ini memperburuk hubungan dengan RRT, yang meluncurkan serangan mendadak kepada Vietnam Utara pada 1979. Konflik ini menyebabkan Vietnam lebih semakin bergantung terhadap bantuan ekonomi dan militer dari Soviet.Dalam sebuah perubahan sejarah pada 1986, Partai Komunis Vietnam mengimplementasikan reformasi pasar bebas (free-market) yang dikenal sebagai Doi Moi (Renovasi). Dengan kekuasaan negara tetap tak tertandingi, kepemilikan pribadi atas pertanian-pertanian dan perusahaan-perusahaan, deregulasi dan investasi asing dipicu. Namun demikian, kekuatan Partai Komunis Vietnam atas semua organ-organ pemerintahan tetap kuat.

Đổi Mới

Pada perubahan sejarah pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam menerapkan reformasi pasar bebas yang dikenal sebagai Đổi Mới(Renovasi). Dengan kekuasaan negara yang tetap tidak terlawankan, kepemilikan swasta atas pertanian dan perusahaan-perusahaan, deregulasi dan investasi asing dipacu. Ekonomi Vietnam mencapai pertumbuhan yang cepat dalam produksi bidang pertanian dan perindustrian, konstruksi dan perumahan, ekspor dan investasi asing. Vietnam sekarang adalah satu diantara negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Secara politis, reformasi belum terjadi. Partai Komunis Vietnam mempertahankan kontrol atas semua organ-organ pemerintah.

menyuplai tentara dan persenjataan untuk memperkuat militer komunis. Serangan kontroversial atas kapal A.S. di Teluk Tonkin memicu serangan militer A.S. terhadap instalasi milter Vietnam Utara dan penempatan lebih dari 500.000 tentara di Vietnam Selatan. Pasukan A.S. dengan segera dibingungkan oleh sebuah perang gerilya yang buruk dengan Viet Cong, milisi komunis Vietnam Selatan.

Pasukan Vietnam Utara gagal dalam usaha penyerbuan terhadap Selatan pada 1968 Tet Offensive dan perang dengan segera menyebar ke negara tetangga Laos dan Kamboja. Dengan korban yang menggunung, A.S. mulai memindahkan tugas perjuangan ke militer Vietnam Selatan dalam proses yang dikenal sebagai Vietnamisasi. Usaha tersebut membuahkan hasil yang campur aduk, tetapi dengan dukungan A.S., Vietnam Selatan mampu bertahan. Perjanjian Damai Paris (Paris Peace Accords) pada 27 Januari 1973 mengakui kekuasaan tertinggi kedua belah pihak. Di bawah perjanjian, seluruh pasukan perang Amerika ditarik pada 29 Maret 1973.

Pertempuran kecil tetap berlanjut, tetapi semua pertempuran besar telah berakhir hingga sekali lagi, Utara menginvasi dan menundukkan Selatan pada 30 April 1975. Vietnam Selatan dengan singkat menjadi Republik Vietnam Selatan, sebuah negara boneka di bawah kekuasaan militer oleh Vietnam Utara, sebelum secara resmi disatukan dengan Utara di bawah pemerintahan Komunis sebagai Republik Sosialis Vietnam pada 2 July 1976.

Pasca perang Vietnam